第一单元 | 2020第九届全国乐器学研讨会

黄司祺 中国音乐学院图书馆 今天

中丨国丨知丨网丨全丨程丨会丨议丨直丨播—— 第一单元 乐器声学 ——主持人:韩宝强教授1.付晓东 中国音乐学院《中国民族管弦乐队音响特征的定量研究——“尖、扁、杂、吵”的声学诠释》

该发言内容为付晓东教授所主持的国家社科基金《中西管弦乐器声学特征比较研究》研究成果之一。付晓东教授系统地对比研究了中西管弦乐队的各个声学指标,对民族管弦乐音响“尖、扁、杂、吵”的主观听感评价作出了定量化的描述与探讨。本研究成果将应用于民族管弦乐队摆位、配器及乐器制作与改良等诸多方面。

2.应有勤 上海音乐学院《棒振动、管振动及其组合声学原理在乐器设计应用中的类型》

应有勤教授分别对单纯“棒振动”、单纯“管振动”以及“棒-管组合振动”三种形式的声学原理及应用模式进行了介绍。并为其进行详细分类及乐器案例介绍,展示了丰富多彩的世界乐器,如竹筒舌琴、顿竹管、悬竹琴等。总结统计了其实际应用声学模式数量,高达22种,为原生乐器传播、乐器改良等诸多方面提供了宝贵思路。

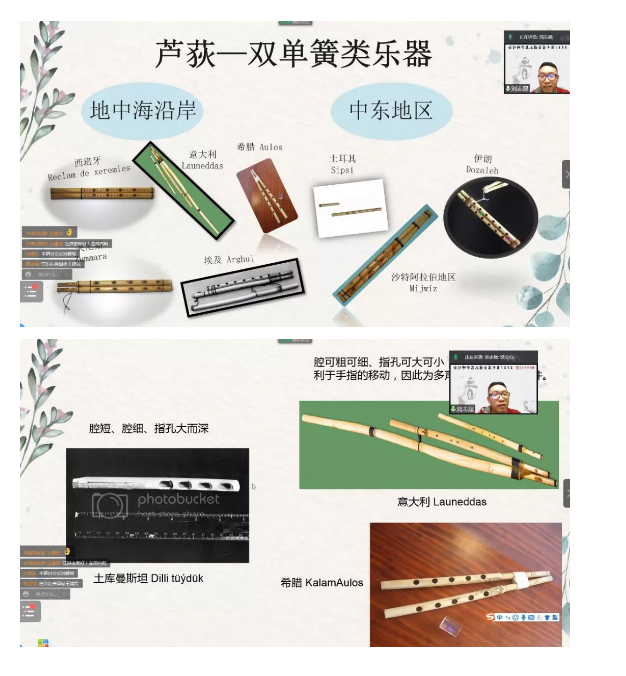

3.饶文心 浙江艺术职业学院《乐器的材质、形制、策动、音响及地域分布》

饶文心教授基于世界性传统乐器的四分法,全面地介绍了气鸣乐器、弦鸣乐器、体鸣乐器、膜鸣乐器的材质形制、策动方式、音色音响及地域分布。他借助世界各地地图,以时间、空间线索穿插进行讲解,宏观而细微。最后指出:“愿我们在全球化多元的格局与视野下,坚守民族个性,共享世界文明”。

4.李子晋 中国音乐学院《基于中国民族乐器数据库的计算音乐学研究》

李子晋副教授介绍了“计算音乐学”的学科起源与发展,和当前在全球高校与研究机构的发展现状。她向大家展示了由韩宝强教授所主持的“中国民族乐器数据库(DCMI)”项目的建立过程、研究意义、社会效益及学术应用等成果,并介绍了数据库衍生开发的“天下乐器”小程序与数据库网站。项目结题后,研究成果持续应用到了数据可视化分析、可视化音乐情感、新乐器设计等学术领域。

5.夏凡 四川音乐学院《论婆罗多<乐舞论>第28章隐含的声学观念及其对协和的追求》

古印度婆罗多《乐舞论》第28章是目前发现世界上最早的接近乐器声学振动特性的分类方法,夏凡教授介绍了关于第28章的多种翻译版本及前期研究。详细剖析了婆罗多归纳的乐器分类,以及音阶的产生、具六音阶、谐音列与协和感等。“作为世界上最古老的接近H-S的乐器分类法,婆罗多的乐器分类对乐器声音的观察、对谐音列的观察,隐含了古印度的声学观念”。

6.韩启超 河北师范大学音乐学院《昆曲主奏乐器颤音长时平均谱特征分析》

韩启超教授介绍了昆曲嗓音与主奏乐器声学分析的研究意义与相互关联。基于此前对昆曲嗓音研究的丰厚基础,他进行了昆曲主奏乐器颤音长时平均谱特征分析。研究中,截取了四个曲牌当中的每一个颤音段,再进行拼接,用软件进行分析。展示了频谱、波形等数据,对比研究了传统曲笛与现代曲笛声学、曲笛与嗓音特征的异同。

7.杨阳 山西大学《北京钟楼声效应初探——以永乐青铜古钟为中心》

据史料记载,北京钟楼在历史上作为信号发生源,钟声的传播范围十分广泛。基于此,杨阳教授提出疑问并作出系列调查。研究发现,鼓楼的十字交叉窑洞空腔与古戏台的耦合空腔在结构功能上不谋而合。他在研究中对钟体、钟腔的声学数据进行了比较,并推断出了楼腔对于钟声传播的重要意义。报告中涵盖声压级、传远性、响度、传播环境、频率结构、瓮声分析等多项研究。

8.余兆欣 山东艺术学院《基于聚类统计方法的世界扬琴音色关系研究》

余兆欣副教授展示了世界扬琴分布地图,并讲解了欧洲扬琴体系、西亚-南亚扬琴体系与中国扬琴体系三者之间的关系。随后描述了实验所用的多种扬琴样本及取样原则。随后,华东交通大学的万敏老师接着介绍了聚类分析法的定义以及Q型聚类与R型聚类两种方式。最后基于该研究方法,得出了不同国家的扬琴在低音区、中音区和高音区的相关系数、聚类过程等方面的相关结论。

直播入口END撰文:黄司祺校对:欧阳迎湘编辑:杜蕾摄影:李佳耕、丝竹音画

文章版权归原作者所有,如有侵权请告知,将立即删除。

The copyright of the article belongs to the original author.

If there is any infringement, please inform us that it will be

deleted immediately.

未经允许不得转载:環球樂器博览网 » 第一单元 | 2020第九届全国乐器学研讨会

環球樂器博览网

環球樂器博览网

评论前必须登录!

登陆 注册